Doses Nada Econômicas

Pesquisa da UFRJ faz "raio x" do mercado de medicamentos no Brasil e revela baixa concorrência, alta dependência estrangeira e produtos cada vez mais caros, que pesam na conta do SUS e no seu bolso

Remédio é o tipo de coisa que ninguém gosta de comprar. Porém, é um item essencial, a que todos devem ter acesso. Dessa forma, é importante entender como se estrutura o mercado de medicamentos no Brasil – quantas empresas existem, quais são os remédios mais vendidos, quais dão mais lucro, quais são as demandas da população etc., pois essas informações impactam na disponibilidade e no preço tanto na gôndola das farmácias quanto na conta do Sistema Único de Saúde (SUS), que os oferece gratuitamente nos postos de saúde.

É exatamente esse panorama que encontramos na pesquisa realizada pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), divulgada com exclusividade pela Revista do Idec. O levantamento analisou dados de 2003 a 2017. Primeiramente ele apresenta uma mudança nas características da população brasileira, com aumento do percentual de idosos, de 5,1% em 2000 para 8,9% em 2018. A expectativa de vida também cresceu, chegando a 72,3 anos para homens e 79,5 anos para mulheres. Mas o que isso tem a ver com medicamentos? Muita coisa. A mudança na pirâmide etária influencia a incidência de doenças causadas pela idade avançada e, consequentemente, os tipos de remédios mais demandados.

COMO FOI FEITA A PESQUISA

Os dados apresentados nesta reportagem fazem parte da pesquisa "Políticas e instrumentos de inovação para o Complexo Industrial da Saúde no Brasil entre 2003 e 2017", executada entre 2018 e 2020 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O estudo pretende contribuir com a discussão sobre a inovação e o acesso a medicamentos no Brasil, oferecendo elementos com base científica sobre a relevância da conexão e a complementaridade entre as necessidades da saúde e o suporte à produção e à inovação na indústria farmacêutica.

O levantamento recebeu contribuições de um comitê de acompanhamento formado por organizações da sociedade civil, entre elas o Idec, e por especialistas independentes.

Júlia Paranhos, professora e pesquisadora da UFRJ

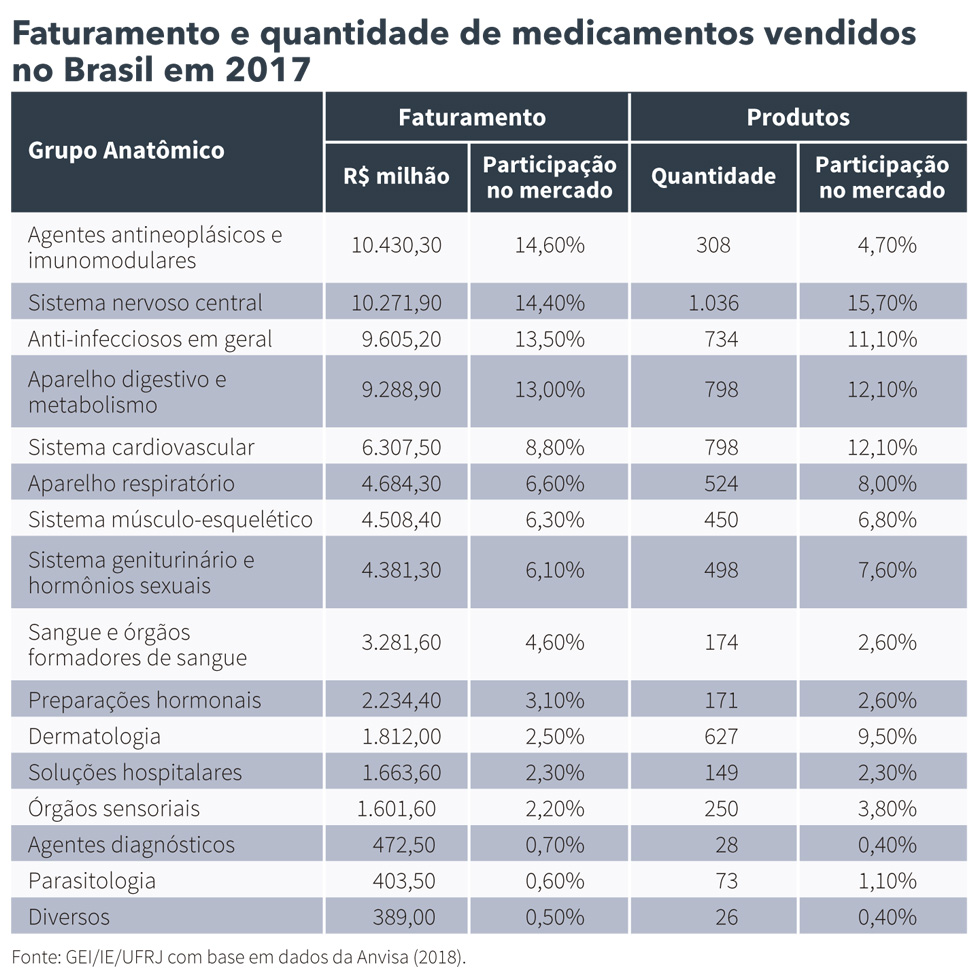

No Brasil, os medicamentos do grupo "sistema nervoso central" são os mais comercializados (15,7% das vendas) e responsáveis pelo segundo maior faturamento (14,4%) das indústrias farmacêuticas. Fazem parte dessa categoria drogas utilizadas no tratamento de doenças como Alzheimer e Parkinson, além de outros males degenerativos. Julia Paranhos, professora da UFRJ e coordenadora da pesquisa, chama a atenção para o fato de que, ao mesmo tempo em que houve aumento da procura por remédios relacionados a doenças crônicas – como hipertensão, diabetes e câncer –, como já ocorria em países desenvolvidos, o Brasil não superou velhos problemas, como as doenças parasitárias. Para essas enfermidades, a oferta de medicamentos é bastante escassa: eles representam apenas 1% das vendas e 0,6% do faturamento. "Há uma quantidade considerável dessas doenças que são negligenciadas, e o estudo mostra por que: os remédios para tratá-las não são rentáveis", revela Ana Carolina Navarrete, coordenadora do programa de Saúde do Idec. No outro extremo estão as drogas para tratamento de câncer, que geram o maior faturamento para os fabricantes, apesar de um volume relativamente baixo de vendas (menos de 5%), o que se explica pelo custo elevado.

DONAS DO PEDAÇO

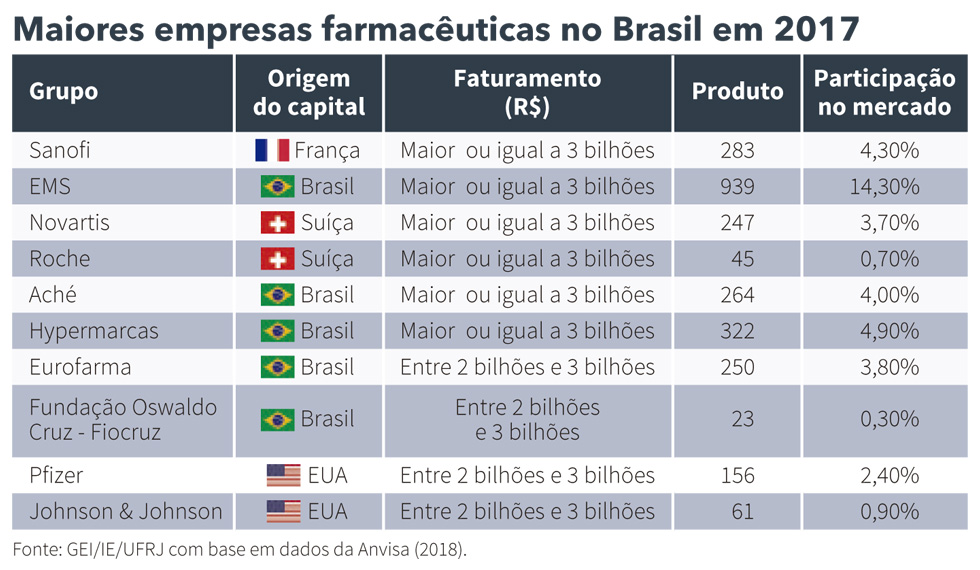

Em 2017, havia 214 farmacêuticas no Brasil, mas as 20 maiores eram responsáveis por quase 50% das vendas. "A concentração pode ser muito maior, pois a concorrência ocorre por classe terapêutica. Muitas empresas são especializadas em medicamentos para aids e câncer, por exemplo. Assim, algumas detêm 98% do mercado", aponta Paranhos, que lembra que a baixa concorrência permite à indústria cobrar o quanto quiser. Navarrete destaca também que o mercado farmacêutico é tradicionalmente concentrado, contando com dois grandes "álibis" para barrar a entrada de novas empresas: os altos investimentos exigidos no setor e as patentes, que, no Brasil, garantem que a empresa que desenvolveu o medicamento possa comercializá-lo, com exclusividade, por 20 anos.

Entre as 20 maiores farmacêuticas, apenas sete são nacionais. As transnacionais, além de liderarem o mercado brasileiro, também são as principais responsáveis pelo lançamento de novos remédios, com monopólio garantido pelas patentes. A pesquisa revela ainda que a penetração de produtos importados no Brasil tem aumentado expressivamente nos últimos anos: passou de 23,1% em 2003 para 40,3% em 2018, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Além disso, as empresas também trazem de fora boa parte dos insumos usados na produção.

.E A VACINA PARA A COVID-19?

Possivelmente não há desejo coletivo atual mais forte do que o de uma vacina segura e eficaz para o novo coronavírus. Mas diante da dependência tecnológica da indústria farmacêutica brasileira, como ficamos na fila do pão?

No Brasil, as vacinas são feitas exclusivamente por laboratórios públicos oficiais. Para Ana Carolina Navarrete, do Idec, isso é bom, pois eles têm capacidade para produzir localmente e são referência na fabricação de vacinas, facilitando parcerias internacionais. Contudo, Julia Paranhos, da UFRJ, lembra que a capacidade tecnológica dos laboratórios públicos, em geral, é bem menor do que a das farmacêuticas privadas. Segundo ela, os dois laboratórios envolvidos nas pesquisas, Butantan e Biomanguinhos, estão em posições diferentes nessa "corrida": enquanto o primeiro é co-desenvolvedor e já domina a tecnologia, o segundo vai ter de aprender a fazer. Mas ambos importam insumos. "Isso significa que o Brasil não será um dos últimos a receber a vacina, mas também não será um dos primeiros", resume Navarrete.

Para Navarrete, a dependência tecnológica estrangeira coloca o Brasil numa posição vulnerável, sobretudo em momentos de crise como o que estamos vivendo. "A pandemia mostrou como é ruim depender de importação e variação cambial. O Brasil precisava importar os insumos para os testes de Covid-19 em um momento em que havia apenas dois exportadores – China e Índia – e vários compradores concorrendo, como EUA e França. Fomos para o final da fila", exemplifica. Veja no quadro da página 21 como o Brasil está na corrida pela vacina.

Paranhos acredita que a dependência tecnológica também se traduz em baixa concorrência. "Se as empresas nacionais tivessem condições de desenvolver produtos inovadores aumentariam sua capacidade competitiva, pois ainda que os medicamentos sejam patenteados, elas poderiam criar outras drogas para as mesmas doenças. Com mais concorrência, a tendência é ter melhores preços", argumenta.

A ASCENSÃO DOS GENÉRICOS

As farmacêuticas nacionais atuam fortemente no segmento de genéricos, que cresceu bastante nos últimos anos: de acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), pouco mais de 18% de 2003 a 2019 – três vezes mais do que os demais medicamentos, representando, hoje, 34% das vendas do setor. A pesquisa destaca os genéricos para diabetes (36% das unidades vendidas) e hipertensão (72%).

O aumento da oferta de genéricos é positivo para o consumidor, uma vez que eles têm princípio ativo e fórmula exatamente iguais ao de referência e devem, obrigatoriamente, ser 35% mais baratos. No entanto, na avaliação da pesquisadora do Idec, a política de genéricos tem problemas. "Esse desconto obrigatório é aplicado sobre o preço definido pela CMED [Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos], que é muito mais alto do que o encontrado nas farmácias. Na prática, é muito possível que o genérico custe mais caro do que o remédio de marca – o que, no longo prazo, não gera concorrência efetiva", ela pondera. Apesar disso, ela acredita que, no geral, os genéricos ajudam o consumidor a economizar. Tanto que as donas dos medicamentos de marca dificultam a entrada deles no país.

O fortalecimento desse segmento foi impulsionado pela chamada Lei dos Genéricos, de 1999, que definiu regras e estabeleceu parâmetros sanitários rigorosos para sua produção. Para Paranhos, é difícil dizer se a política deu certo, porque falta avaliação dos órgãos oficiais. "Não sabemos o quanto os genéricos ampliaram o acesso da população brasileira aos medicamentos, pois não há estudo do governo sobre isso", critica.

SUS NO SUFOCO

Embora os genéricos representem 35% da fatia de vendas, eles correspondem a apenas 13% do faturamento das farmacêuticas. Quem lidera são os medicamentos recém-introduzidos no mercado, com 38%; e os chamados biológicos, com 22%. Estes últimos são produzidos a partir de organismos vivos, como bactérias e células, enquanto os "comuns", são sintéticos, desenvolvidos com substâncias químicas. Há medicamentos biológicos bastante difundidos – como a insulina, usada no tratamento de diabetes –, mas muitos são considerados inovadores, como os usados em terapias de doenças crônicas como câncer, artrite reumatoide, esclerose múltipla, além de condições agudas, como infarto e derrame cerebral.

Esses remédios costumam ser caros, e muitos deles são importados. Dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), de 2016, apontam que as drogas biotecnológicas foram responsáveis por 28,5% do déficit comercial do setor farmacêutico brasileiro, já que o Brasil importa mais do que exporta. A pesquisa da UFRJ aponta que os medicamentos novos e os biológicos representam parcela significativa nas compras do SUS, que é o maior consumidor de remédios do país. Ou seja, é o sistema público de saúde quem paga a conta, cada vez mais alta.

O Instituto de Estudos Socio-econômicos (Inesc) constatou que, entre 2008 e 2018, os gastos do Ministério da Saúde com medicamentos praticamente dobrou. De acordo com Luiza Pinheiro, assessora política do órgão, um dos fatores para esse salto tão expressivo é o preço cada vez mais alto dos medicamentos, que tem subido mais do que a inflação, e em especial daqueles que ainda estão sob monopólio. "A incorporação de novas tecnologias de ponta, como a de algumas vacinas, apesar de importante, tem grande impacto orçamentário [sobre o SUS]", ressalta. "Além disso, a demanda por serviços de saúde é cada vez maior e em momentos de crise econômica e desemprego elevado, principalmente pelos serviços públicos. Mesmo pacientes que têm plano de saúde recorrem ao SUS para ter acesso a medicamentos de alto custo, não cobertos pelas operadoras", complementa.

Embora não haja uma definição muito clara para medicamento de alto custo, não é raro encontrar remédios cuja dose custa o equivalente a um carro popular. Segundo Paranhos, a determinação do preço tem a ver com o investimento e a complexidade tecnológica envolvida na produção. Mas não é só isso: o modus operandi das indústrias farmacêuticas permite que elas determinem o valor que quiserem para seus produtos.

De acordo com dados do Inesc, no mesmo período em que os gastos do Ministério da Saúde com medicamentos dobraram, o orçamento da pasta aumentou apenas 40%. Isso gera preocupação quanto à sustentabilidade financeira do SUS e das políticas de saúde no Brasil, sobretudo no contexto de teto de gastos, medida instituída em 2017 para limitar os investimentos públicos durante 20 anos. "Os recursos empregados na saúde permaneceram semelhantes aos de 2014 enquanto a população brasileira aumentou 7 milhões de habitantes nesse período. A conta não fecha", afirma Navarrete.

Nesse cenário, a tendência de aumento das despesas do SUS com a compra de remédios potencializa o risco de que, para cobrir esse gasto, muitos outras áreas sejam descobertas. Para a assessora do Inesc, é preciso garantir o direito à saúde e o acesso a medicamentos, sem perder de vista os princípios do SUS. "O gasto com medicamentos deve ser considerado como parte de uma saúde que não só trata, mas previne; que atende às populações mais vulneráveis e enfrente o interesse pela maximização dos lucros", defende.